《海洋科学》

欧洲探险家“攀登新山峰, 命名新海洋”? 本土人

来源:海洋科学 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-08-03

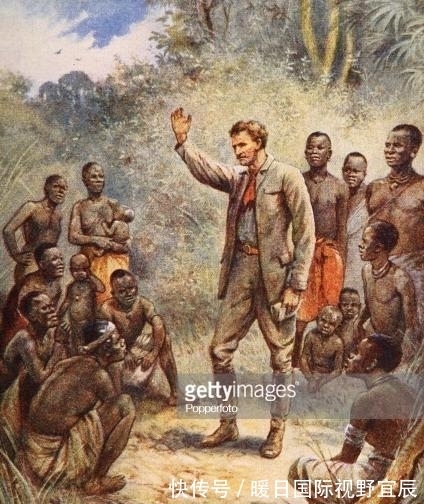

这样的问题不是吹毛求疵,更不是否认他们的努力和壮举为人类做出了贡献,但对其必要性却存疑。正如御田在他的诗中所说,这些英雄故事的共同要素之一往往是探险家作为主人“攀登新山,命名新海洋”。在充分尊重科学知识积累的情况下,我们必须认识到,如果是这样,这里就有严重的问题。换句话说,当费尔南德斯-阿梅斯托说 19 世纪后期几乎没有纯粹未知的大陆和国家时,他指的只是欧洲人已知或未知的。但从另一个角度,我们也需要认识到,对于澳大利亚人来说,即使他们从未做出过一次穿越大陆的壮举(这么说吧),他们至少可以在很多情况下,有自己的名字。当欧洲探险家出现并命名世界时,当地人的探索和发现并没有完全被忽视,至少他们不会有时间考虑。

近代以来,以欧洲为主体的探险活动,根据其特定的知识获取标准,确实对积累有关自然和社会的知识起到了决定性的作用,但一旦媒体和公众从塑造的角度来看,其中纠缠的一些值得注意的偏见也逐渐清晰起来。

从这个角度重新审视一下看看欧洲“远征”西藏。费尔南德斯-阿姆斯托在介绍西藏时说,与阿拉伯地区不同,西藏“长期处于孤立状态”。孤立自然是一个相对的名词,而对于中原地区来说,虽然由于地理因素交通不便,但至少欧洲人到达时,中原与西藏的交通还是比较顺畅的。中原,至少是清朝,对西藏的了解比较充分。只是欧洲的“探险家”基本上不考虑从中原借鉴,借用中原已有的关于西藏的知识,而是试图以自己的方式进入西藏,“以人文研究和知识为目的。 ”早期,清政府对外国传教士没有严格控制。 19世纪末,清政府收紧外国人进入藏区(法国以外的其他国家的使团不得进入)后,欧洲的“探险家”做法是先伪装,再直接诉诸暴力.从知识生产的角度来看,这样的过程应该是值得考虑的。

回顾19世纪末20世纪初的欧洲探险史,并非易事。一方面,正如今天一些欧美历史学家总结的那样,这是一个对全球自然和社会知识积累做出巨大贡献的时代。受益于全球知识的所有后代都需要以客观的方式行事。做出正确的评估。另一方面,面对当时探险家故事的情况,难免会产生一些困惑。因为很明显,并不是所有的故事都像一个漂亮的总结一样整洁。正是在这种试图寻找和了解时代探索历史的混乱中,我们发现文化英雄的塑造至少与客观知识的产生一样重要。

值得注意的是,正如欧洲远征实际上催生了现代远征文学的主题一样,当时欧洲文化英雄的记忆仍然被远征文学的繁荣所塑造。仍然以劳伦斯为例,他的传记自他有生以来层出不穷,他的新传记作品几乎每隔几年就会出现。

在我们看来,19世纪末20世纪初的欧洲英雄虽然值得被铭记和研究,但他们可能已经回到了他们的“一先令传”继承人地位。 NS。